摘要

长期以来作为“外学”的海外汉学自晚清开始进入中国学术界的视野,中国学人首次接触、认识西方汉学并与其展开对话,就此开启了中国学人与西方汉学互动的文化序幕。清末民初中国学术开启近代学术转型,此时海外汉学更是内卷于中国近代学术构建的历程,在中国本土学者和汉学家们的互动中不断创新与发展,最终确立了中国近代学术的基本面貌。新中国成立后,海外汉学史的研究经历过一段时间的停滞,直到改革开放又迎来了新的高潮。越来越多的中国本土学者与机构参与其中,海外汉学的翻译与研究已成为当代中国学术界最令人关注的一个学术领域。因此,回顾并梳理百年汉学中国史,对更好地回到本土立场书写与重建中国学术意义重大。

作者:张西平,北京语言大学特聘教授、北京外国语大学教授;薛维华,北京外国语大学国际中国文化研究院助理研究员

摘自:《学术界》2025年第4期

长期以来作为“外学”的海外汉学自晚清开始进入中国学术界的视野,中国学人首次接触、认识西方汉学并与其展开对话;清末民初中国学术开启近代学术转型,此时海外汉学更是参与了中国近代学术构建的历程,在中国本土学者和汉学家们的互动中不断创新与发展,最终确立了中国近代学术的基本面貌。新中国成立后,海外汉学史的研究经历了一段时间的停滞,到改革开放又迎来了新的高潮,海外汉学的翻译与研究已成为当代中国学术界最令人关注的一个学术领域。因此,回顾并梳理百年汉学中国史,对更好地回到本土立场书写与重建中国学术意义重大。

晚清时期国人对海外中国史的关注与研究

1899年,梁启超撰写的《东籍月旦》对日本的中国学术研究做了比较详细的评点,并酝酿了《中国史叙论》《新史学》等论著,是近百年来国人对海外中国研究的重要前奏。晚清具有近代意义的中外报纸和杂志出现,其中陆续刊载海外中国学的介绍,如《论卫参赞三畏在中华事》(《万国公报》第416卷)、《美国哥伦波大学设中国学部》(《湖北学报》第1卷第1期)、《译篇:美国增设汉学科》(《教育世界》第49号)等。这些报道虽然谈不上研究,但反映了晚清学人已经开始关注这门学问。

晚清最早用西方语言向西方介绍中国的是陈季同。他是中国第一位在西方出版自己的著作,并向西方介绍中国文化的人,也是第一个介绍西方汉学的人。他所出版的《中国人自画像》一书引用了法国学者《法政年鉴》关于来华传教士在中国活动的记述。他对当时法国汉学家的研究也有所关注,在《中国人的快乐》中引用了汉学家帕莱奥洛格《中国的艺术》中关于中国建筑风格的评述。1898年,英国汉学家翟理斯编辑出版的英文辞书《中国名人谱》中,虽然涉及晚清中国名人很少,却对陈季同列有专门条目,足以说明当时西方汉学家对他的重视。

继陈季同后,在欧洲出版自己的著作,并对西方汉学较为熟悉的是辜鸿铭。他的《中国学》和《翟理斯》是对西方汉学研究的两份重要文献。前者是对西方汉学史的总体回顾与评价,后者是对当时最有代表性的西方汉学家的研究。在对西方汉学的研究与对话上,辜鸿铭是第一人,他能根据自己的理解与汉学家展开真诚的交流, 表现出了中国文人的自信。这些放在今天仍是可贵的,这也是他留给我们的重要文化遗产。

辜鸿铭

晚清是中国学人接触、认识西方汉学并与其展开对话的第一个时期。从最早接触到西方汉学的首位赴美中文教师戈鲲化,到曾与理雅格合作翻译中国经典的王韬,中国文人都曾和西方汉学家有所接触。其间,虽然只有陈季同和辜鸿铭在西方世界出版了自己的专著,只留下极少数学者的文献,但却开启了中国学人与西方汉学互动的文化序幕。

民国期间学界对海外中国史的研究

清末民初,中国学术开启近代学术转型。1905年废除科举后,中国传统学问开始由经学向新学转变。此时欧洲汉学家先后来到中国,西方汉学家的著作也开始在国内影印出版,引起了中国学术界的关注。同时,民国期间留学生归来,他们开始大量翻译和阐释欧洲汉学的进展。明治维新后,日本汉学的一些书籍也开始被译成中文,欧洲、日本的专业汉学成果渐渐进入学术界之中。

从一定意义上讲,中国近现代学术的产生是和西方近现代的汉学发展紧密联系在一起的,也就是说,中国近现代学术之建立是中国本土学者与汉学家们互动的结果。汉学家与中国学人的交往可以举出许多例子,利玛窦与徐光启,理雅格与王韬,儒莲与王韬,伯希和与罗振玉,夏德、钢和泰与胡适,高本汉与赵元任……正是在这种交往中双方的学术都发生了变化,相互影响,彼此推动。戴密微在厦门大学任教,卫礼贤执教于北大讲坛,陈寅恪受聘于牛津、剑桥。就中国来说,正是在这种交往中中国学术逐步地向现代化形态发展。当时陈垣先生看到西方汉学对中国学界的冲击,他说:“现在中外学者谈论汉学,不是说巴黎如何,就是说日本如何,没有提到中国的,我们应当把汉学中心夺回中国,夺回北京。”

中国近代学术从传统的注经转变为现代社会科学的方法,一个重要因素就是受启于海外汉学。陈寅恪任教清华之初,遵循地道的欧洲汉学及东方学方法,讲授欧洲东方学研究之目录学。赵元任和李方桂的语言学研究走出传统的小学,而采取现代语言学的方法,一个重要原因就是受到高本汉语言学研究的影响。这说明汉学和我们自己本土的学术传统有着内在的联系。

这一时期尽管学术界都认识到域外汉学研究的重要性,但直接从学术上展开对欧洲汉学的研究还是从第一批留欧学生回国后才真正开始。1919年郑寿麟留学德国,1924年他在德国汉学家孔好古门下获得博士学位,回国后在《中西文化的关系》一书第三章“中国学在西洋史略”中,分别介绍了意大利、荷兰、法国、英国、俄国、德国的中国学。1930年卫礼贤去世后,他发表了《卫礼贤的生平和著作》一文。李璜早年留学法国,与伯希和、葛兰言都有交往,1929年翻译了沙畹的《法国支那学小史》;冯承钧早年留学比利时及法国,师从伯希和,回国后成为法国汉学翻译大家;陈绵留学法国,获得文学博士学位,曾发表《法国中国学》一文;杨堃留学法国,师从葛兰言,写下《葛兰言研究》;王光祈留学德国,以《中国古典歌剧》获得波恩大学博士学位,并翻译了海尼士的《近五十年来德国之汉学》;姚从吾留学德国,师从福兰阁、海尼士,1926年发表长文评论福兰阁的《中国通史》;高名凯留学法国,师从马伯乐;韩儒林、翁独键、邵循均在法国留学期间师从伯希和研究蒙古史;王静茹留法期间也与伯希和等人有交往,1936年凭借博士论文《西夏研究》成为第一个获得儒莲奖的中国人。

民国期间关于欧洲汉学的报道和介绍的文章已有不少,但真正有分量的文章,大都出自这些从欧洲留学回来的学人。以下从总体研究、国别汉学史研究、汉学家研究三个方面作一简单考察:

首先,从总体研究海外汉学而论,虽然介绍性文章不少,但真正的研究性著作仅有莫东寅的《汉学发达史》一书。这本书1949年出版,是民国期间唯一一本关于海外汉学研究的通史性著作。

其次,关于民国期间学人对国别汉学史的研究。李璜翻译的沙畹论文《法国支那学小史》是最早的国别汉学史论文。陈绵发表的《法国的中国学》可能是第一篇中国学者研究法国汉学史的文章。这期间有多篇论文问世,但这些论文的研究深度均不如王静茹1943年所写《二十世纪之法国汉学及其对于中国学术之影响》,它不仅是研究法国汉学史的佳作,也是民国期间研究国别汉学史的经典之作。

对德国汉学史的介绍,翻译文章有海尼士的《近五十年来德国之汉学》、福兰阁的《现下德国之中国学》、耶捷的《德国“支那学”的现状》等。但站在国别汉学史研究的角度来看,对德国汉学作总体研究的只有韩奎章的《德国人的汉学研究》较为深入。他站在中国学术的立场第一次从总体上对德国汉学的发展作了分期,从而有了总体汉学史观,同时对德国汉学史人物的评价尖锐,并不回避问题,这是作汉学史研究所必须具有的学术立场。

最后,民国学人对汉学家的个案研究论文也有不少。在法国汉学家研究方面,香港《华字日报》1873年4月9日发表的《法国儒莲小传》可能是中国第一篇介绍欧洲汉学家的文章。此后,冯承钧的《沙畹之撰述》是最早对沙畹介绍的文章;关于伯希和的介绍和研究文章有傅斯年的《论伯希和教授》、罗莘田的《伯希和对于中国音韵学研究的启示》、翁独健的《伯希和教授》;也有对沙畹其他两个弟子葛兰言和马伯乐的研究,其中杨堃的《葛兰言研究》最令人关注。杨堃从法国归国后成为中国社会学、民族学研究领域最有影响的学者之一。还有阎宗临先生,可谓是国内最早对欧洲传教士汉学展开研究的学者,他的法文博士论文是中国学者对法国杜赫德进行的系统研究,1937年在瑞士印刷出版,受到欧洲汉学界的好评。

民国期间关于德国汉学家的文章有对孔好古、卫礼贤、洛佛尔以及卫德明的研究等。其中姚士鳌对福兰阁的研究比较引人注意。他的《德国佛郎克教授对于中国历史研究的贡献》一文能站在中国学术的立场,将福兰阁《中华帝国史》放到中国历史研究脉络中加以评价,揭示其学术独特性以及对中国学术界的启发,给我们确立了一个展开汉学著作研究的基本方法,至今仍是研究域外汉学的不二法门。

此外,民国期间,中国学者在汉学文献学研究上也取得了一些成绩,如王钟麟《最近日本各帝大研究中国学术之概况》(1932)、于式玉编《日本期刊三十八种中东方学论篇目》(1933)、燕京大学历史学系史学消息社编《国外汉学论文提要分类目录》(1937)、于式玉与刘选民编《一百七十五种日本期刊中东方学论文篇目》《18世纪、19世纪之法国汉学》(1943)等。

新中国成立之初的海外中国史研究

第二次世界大战结束以后,美英等西方国家确定了“遏制”苏联、建立反共世界新秩序的“冷战”政策,严重制约了中外学术交流和对海外汉学、中国学的研究。

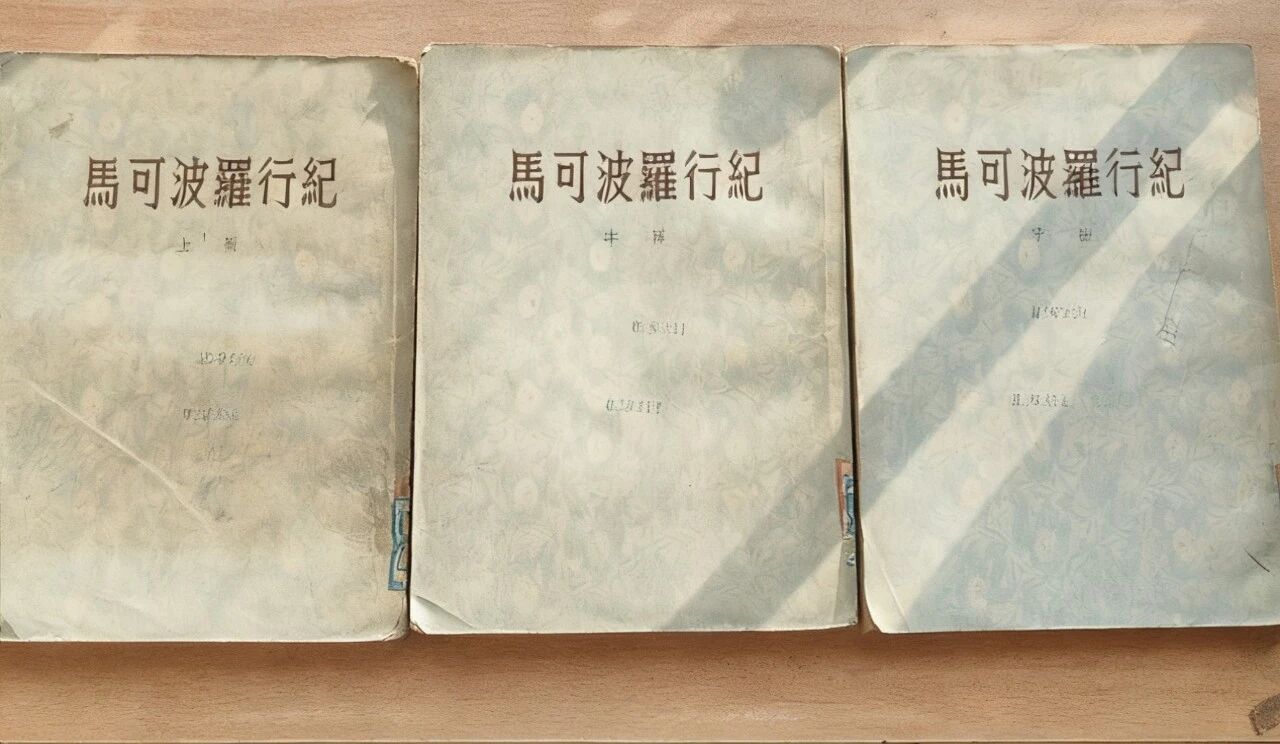

这个时期我国再版或重译了一些民国时期的汉学著作,如1954年中华书局再版《马可波罗行纪》(1935)、1955年中华书局再版俄国布莱资须纳德所著的《西辽史》(1934)、1957年中华书局出版吴泽炎重译的美国卡德所著《中国印刷术源流史》(1931)。一些历史地理研究领域的新书亦有译介,包括:达木丁书隆的《蒙古秘史》(1956)、莱特的《中国关税沿革史》(1958)、丹涅特的《美国人在东亚》(1959)、伯尔考维茨的《中国通与英国外交部》(1959)、赖德烈的《早期中美关系史》(1963)、费正清的《美国与中国》(1971)等。

此外,商务印书馆1961年出版了《外国资产阶级是怎样看待中国历史的——资本主义国家反动学者研究中国近代历史的论著选译》(第1、2卷)、《外国资产阶级对于中国现代史的看法》两部书,选译了19世纪以来英、美、法、德、日等多国学者关于中国近现代社会研究的言论,涉及中国近代社会、经济、文化,以及中外关系、农民战争、边疆危机、中国革命、国共斗争等诸多方面研究。

改革开放以来的海外中国史研究

改革开放以来,汉学研究的发展速度以及受学术界所关心的程度大大超过了民国期间。据初步统计,四十多年来翻译、研究、介绍的海外汉学研究著作达八千多种,中国学人在这个领域取得了巨大的成绩,并对中国当代学术的发展产生了深远的影响,从而构成当代中国学术史最为重要的一个篇章。对此,笔者在《改革开放以来中国海外汉学(中国学)研究的进展与展望(1978—2019)》一文中已有论述,这里不再展开,仅结合海外中国史研究方面,再作三点提示思考:

一是在改革开放中展开文明互鉴研究。如今“从日本、欧洲到北美,每一天都有关于中国古今各方面的研究成果问世。如果我们继续把这些成果都称之为‘汉学’,那么‘汉学’与中国本土的‘国学’已经连成一体,再也分不开了”。立足中国本土的学问,并在借鉴汉学的域外成果上从我们悠久的文化传统中创造出新的理论,是我们真正的追求所在。

二是在世界范围展开中国文化研究。海外汉学研究是“内外兼修之学”,立足中国文化的立场,会通中外、打通古今,通过对域外的中国文化研究作建设性的学术对话,推动中国学术的发展和文化的重建,成为汉学研究的根本目的。

三是在多维视野下展开百年海外中国史研究。汉学在中国近代学术的形成时期,以“西学”或者“东洋学”的形态直接参与了中国近代学术体系建立与观念形成的历史过程。汉学对中国近代学术的影响绝非仅仅史学这一个学科,在中国近代哲学、文学、语言学、社会学等学科的建设中都留下了汉学参与其中的痕迹,然而至今并未深入展开研究,还有巨大的学术研究空间。

总结与展望

习近平主席在2023年7月3日第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会和2023年11月24日世界中国学大会·上海论坛上先后致以贺信。这既是多年来对汉学(中国学)研究及汉学家群体保持关注的集中体现,也是对于在落实全球倡议、构建人类命运共同体的大形势、大格局框架下,深刻理解世界汉学(中国学)价值和意义、使命与方向的重要指引。

面向未来,我们要总结百年多来中国学术界对域外汉学研究积累下的基本经验,更好地展开新时代的海外中国史研究:第一,对域外汉学研究的进展与国家的发展紧密相关,“珍惜历史,珍惜这一研究的重要教训及其使命,是学术工作者应有的学术担当”。第二,海外中国史研究仍有大量基础性成果尚未翻译,仍有重要的汉学家未能得到全面研究,在海外汉学经典著作的翻译和整理上仍需努力,尤其是非英语国家的汉学研究名著亟待翻译。第三,从中国学术史切入汉学史研究十分重要,从四部到七科,中国现代学术体系和表达形式发生了根本性的变革,对汉学史的研究与中国学术话语和体系的重建已经成为一体。第四,多学科的进入带来海外中国史研究的多样性和丰富性,如何将汉学作为新文科建设的重要内容,加强专业学科研究和跨学科研究,已经成为一个重要的问题。第五,确立学术的自主性,建立一个批评的汉学(中国学)已经提上日程。这有赖于中国学术界对汉学研究的深入展开,有赖于中国学术界各个专业学者进入这一领域并与汉学家展开对话。唯有如此,中国学术才能在世界上真正展开,对汉学及海外中国史研究才能从介绍发展到真正的研究。

来源:社会科学文摘