(谢维扬:上海大学历史系教授、中国古代文明研究中心主任)

时间:2004年3月23日

地点:上海大学古代文明研究中心

中国最早形成国家应该说很早,当然从世界范围来讲,不是最早,但还是相当早的。从现在文献的记载以及现代史学界来看,现在学术界一般比较多人——特别是国内学者,接受的看法是,从夏朝开始中国开始了国家,就是夏代国家,当然后来就是商朝、到周朝,但从国家制度发展来看,它显然有个过程,夏朝在很多方面还显得很初级,在国家制度方面跟后代相比,还相当粗糙的,比较简单。那么,周朝应该说是中国国家制度发展的一个重要时期,也可以说,中国国家制度到周代已经到了一个相当成熟的阶段。这里面一个最主要的标志就是周代国家制度建设大体缔定。

文献里面记载,周代的主要开国功臣和它的国家制度设计人就叫周公,周公“制礼作乐”,文献里这么说,实际上,从我们现在的角度来看,所谓“制礼作乐”就是国家制度的一个建设,它达到的成就也是非常可观的,文献里也有大量的资料保存下来。我们从现在来看,古代国家制度保存最多的最早的也是周代。这个恐怕和周代本身的成就也有关系,假设如果说商代在这个方面成就和周代达到一样高的话,我想商代的文献也要在这个方面也会大大的丰富,所以,周代应该说是对中国古代国家制度的形成、演化、演进以及达到它的成熟,是非常重要的。

如果说在早期的发展情况和国外来比较的话,首先一点,我刚才说了,中国国家制度形成还是比较早的,那么,在周代这个阶段,还谈不上中国和西方的比较,因为如果西方单指西欧的话,那么它们那时候还远在国家形成之前呢!如果说跟更早,比如说跟两河流域、古埃及的这个相比,应该说各有特点。其中一个很大的特点,我认为中国古代早期国家制度或者说古代中国社会进程以及中国整个历史进程跟其他地区相比,有一个很大的不同的地方,或者说中国很显著的特点就是中国早期文献活动相当发达,而且发育很早,形态发育得相当完备、精致,这个对中国整个社会形态以及国家制度都有很大影响,所以有一个事实,有很多人通过其他一些读物都可以知道,中国到晚近的时候,被西方刚了解的时候,他们就对中国社会比如说当时存在的一种文官制度都赞不绝口,比如说像文艺复兴时期的伏尔泰这些人。其实这个东西的源头在早期了。

当然我们不能说周代已经形成了后世的文官制度,但它很多思想的资源、它制度的一些最早的要素,在中国已经开始出现了。(出现电话铃声)这个是和它早期文献的发达有关的。

所以中国的历史或者跟西方或者跟其他地区,或者很其他世界著名的古文明相比,人家就会说这样的话:中国文明是五千年延续不断的,这个延续不断的原因可以说很多,但是有一点,中国古代文明所积累的资源,它通过强大的非常完备的文献活动,使它有一个很好的渠道保存下来,这个在世界其他地区对比,是非常明显的不同,当然周代这个方面的成就也是非常显而易见的,做了很多这方面的事情,包括文献的制作、文献传统的形成、文献流传系统的形成,这都这都是有一定关系的。当然我们现在发现的古代文献,称得上古书的早期的文本,因为保存上的关系,我们现在看到最早的恐怕还是战国时代的,西周我们现在看到的最早的文字资料就是包括眉县铜器在内的青铜器。青铜器的铭文从广义来说也可以说是一种古代文献资料,但实际上在当时社会生活中它的作用和地位来讲,说是古代文献资料,但实际上在当时社会生活中它的作用和地位来讲,跟我们所说的古书的这种古文献还是不一样的,但是我相信,它有,因为文献里讲到音乐的时候就讲到:“唯云先人有典有册”,这“有册”两个字从文字学的理解上来,它就是竹简的象形。商代它应该是有竹简的。我们看到的这个实物是战国时期的竹简这种文献资料,它当时应该有,只不过由于保存方面的原因,我们现在看不到了。那周代就更不论了,它一定是有的,但是虽然说西周的实物,就是它早期的这种比较完整的成篇的,作为古书的这种文献的竹简的实物我们现在看不到了。但是由于文献流传上的结果,其中一部分通过传世文献流传下来。我们现在看到的大量的古书,它的很多源头都来自周代,甚至可以追踪到西周时期。那么,当然对传世文献的利用和认识跟我们直接看到的发掘的地下实物说法上是有些不同,但它对说明历史的意义还是同等重要。

对早期文献的利用,如果我们认识历史、研究历史,把它作为史料看待,当然对它的真实性、可靠性是要非常认真对待的,这个也应该说看到在使用古文献这个方面,在流传上什么事情都可以发生,所以,我们今天看到的文本不一定是它形成时候的面貌,但是我觉得有两个事实,通过近年来或者近十多年二十多年的新出土文献资料的研究,我们认为现在基本可以认定,或者说我们现在可以非常证实的的一个事实就是,没有证据说明在古代、在东周时期、春秋战国一直到秦汉时期,这段时期当中,没有理由没有根据我们可以认定当时存在着一种系统的对文献造伪的情况。也可以说,现在能够真正确凿的证据证明有人故意伪造古代资料或古代文献的案例。不是说没有,但是凤毛麟角,相当个别的。而且对我们对古代资料的运用上,几乎没有什么影响,而且基本可以把它鉴别出来。我们现在所处理的大量的属于对它真实性可靠性或内容的价值有争议的文献,恐怕不是说它造伪出来的,而是说对古书形成的整个过程要有一个更确切更完整的了解。换句话说,就是近年来对新出土文献的研究,联系到我们对史料的探讨来讲,我们得到一个认识,就是古书或叫古代文献,它形成过程远比我们想象的复杂、要漫长得多,也就是说古书形成的过程这个概念,跟我们从晚近的书籍形成过程获得的概念,是距离很大的,也可以说完全不是一回事情。如果我们现在的一个书籍,它的形成过程我们可以知道它有确定的作者,有确定的出版时期,甚至于再版它还有明确的记录,这都可以查得很清楚。古书的形成,没有这些明晰的任何判别的这些过程,它是有相当漫长的一个过程,这个当中我们现在作为史料来用的话,对他的作者问题也好,或者对它古书年代的问题也好,以及它流传当中的一些环节的认识也好,都需要一个根据我们所获得的早期文本的情况来认识,而不能从近代成书规律去推论。

司马迁作《史记》,它必然是有所本的。司马迁在写《史记》的时候,他认为在资料的可信性上,实在是“误记”(音)比较大的,他是另做处理。比如说,他写《五帝本纪》的时候,他封面有篇赞就讲到这个问题。在五帝以前的事情他都不写,他把《五帝本纪》跟后来的《夏本纪》、《商本纪》、《周本纪》分开,在一个方面也表明他对史料的处理上原则的不同,但是我们现在也不清楚,司马迁所谓有所本,它这些“本”究竟是什么东西?有些可怕能查到一点,但是整体上我们不是完全清楚。那么另外一点,司马迁——当然他是汉代人,他所依据的当然是在汉代能够看到的东西,那么他所看到的东西如果是记载早期的比如说西周的情况,它当然在资料形成中已经有了一个流传过程,所以司马迁必然是这样,他经过他的研究、他的判别,他经过他的标准,他觉得可以用了。他如果说觉得不行,他可以不用或者取另外一种说法,当然也不可完全否认,司马迁他毕竟也是一个学者,他也不见得每件事实的判断肯定是正确的,所以也可能他所隐匿的他所不用的资料反而是对的,用的反而是错的。这种情况很可能也会存在。那么这种如果我们能够发现早期的独立的一些资料,这个当然就可以帮助我们判定司马迁所说的。

你刚才说的,《周本纪》里面的记载是不是说对了,但这个需要逐条研究。总体上说这个年表的问题。《商本纪》从内容来说比《周本纪》还要早,因为它写商代的事情,《商本纪》在甲骨文发现之前,这个商王世系的表,恐怕也跟这个《夏本纪》里夏王世系的表一样没有人敢相信。但甲骨文后来竟然——虽不是整体的——可以说,绝大部分内容都证实了。那么,这一次眉县铜器也非常好,把西周十二个王的事也完全证实了,这就是说,他必然有所本,否则他根据什么写,但不等于说,他每一件事他的判定他的取舍就绝无问题,这个我们不能这么说,这个就需要我们逐项的根据我们获得的资料进行判定。

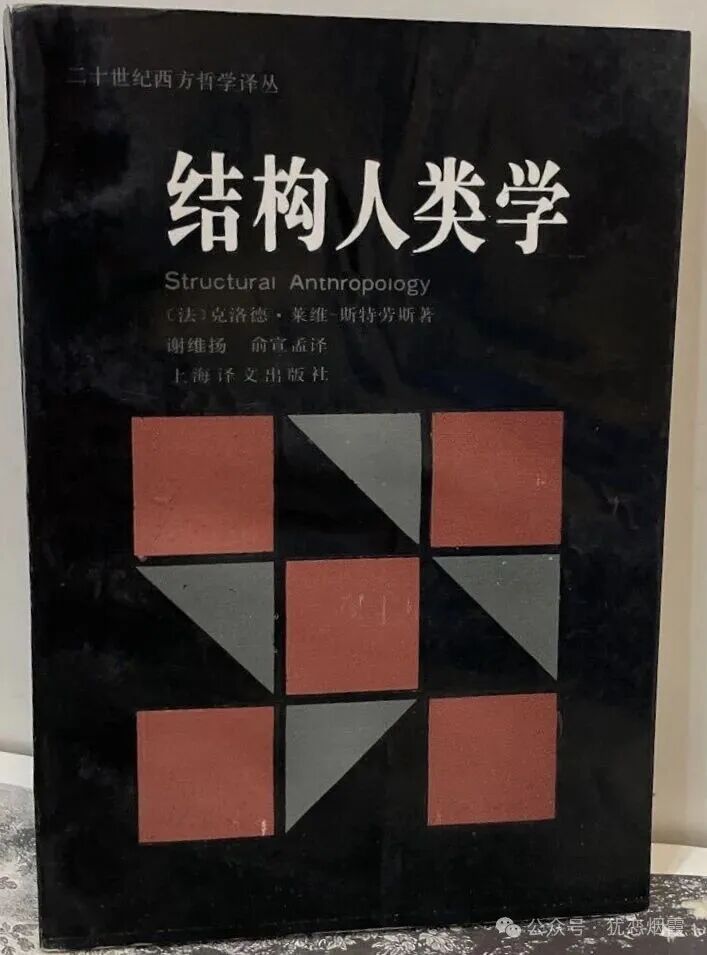

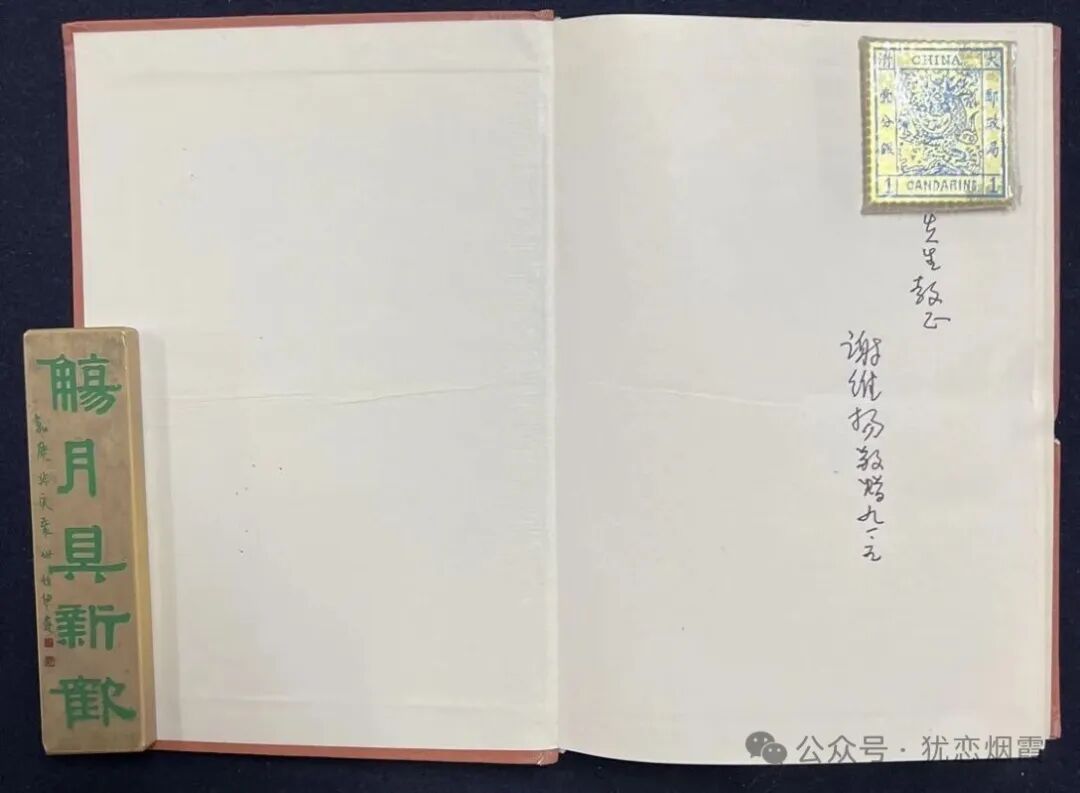

礼仪的问题,实际上从人类学的研究来看,是早期民族或者早期文化普遍有的一个问题,而且在人类学的书里面专门有一章或专门一个领域是研究礼仪的,这个也值得研究,实际上人类学里面有大量的探讨。

人类的活动,礼仪是他带有形式感的一个方面,但在早期,它恐怕不仅仅是在形式的方面表现出它的功用,它对古代的社会的构成以及它的社会活动的运做,它有实质性意义。所以,在早期民族和文化表现中,礼仪的成分要比现代社会广阔得多,现代社会也有礼仪活动,但总的来说,在很多我们说比较实际是生活当中,礼仪的成分相比古代来讲,要简明、简单一些,但古代都是很发达的。所以从这个角度来讲,中国古代社会礼仪文化的发达并不是十分特别的一个问题。

关键是中国礼仪有两个问题有它的特点。

第一, 就是前面也讲到的,中国的礼仪它不但是礼仪,我首先要讲中国古代的礼制,跟人类学上的礼仪(rates)这个概念不完全等同。人类学上的礼仪,它就指礼仪的内容,中国的礼制它的内涵和它的意义要超过一般礼仪的范畴,那么,最重要的它至少包括两点:第一就是它包括国家制度,在中国古代的书比如《周礼》,这个书的名字叫《周礼》就是周代的礼,实际上它讲的是官制,但是官制里面它反映了周代国家的国家制度和社会制度,当然也反映了大量的周代礼仪方面一些内容。另外一个,中国古代的礼制,它还是中国古代整个精神文化包括国家意识形态的一个承载。我们现在是法制国家,它的最高的规则就是宪法,古代没有宪法,但它仍然有社会的最高规则。在中国古代,最高规则体现在哪里?很大程度是体现在它的礼制里面,这个创造也是周代早期一个最突出阶段,它包括了礼仪的内容,包括了一些国家制度的内容,同时也包括这个国家的理念,精神文化的一个最高原则等等。所以我们讲中国先秦社会的一个特征,很多书都讲到这是一个特征。

刚才说,礼制里面有国家制度的内容,另外还有国家理念的内容,那么就西周而言,在国家制度和国家理念上,很重要一点,周天子是国家最高权力,当然我们说周代国家就西周而言,它作为一种国家制度来讲,远不能跟后来秦以后这种中央集权制的国家相比,但是它这样一个理念是存在的,也就是周天子跟地方的关系是最高统治者和地方权力的关系,但是这种关系,随着时间的演变,随着中央和地方上关系一些具体的变化,也就到春秋到东周以后,出现很多的变化,其中一点是周天子对地方的控制在衰弱,那么就是说,你作为礼制来讲,你的核心内容作为国家意志一个最高体现来讲,这个原则实际是被动摇了,那么我觉得孔子对西周礼制的推崇,最重要一点就是这个问题。所以,孔子讲礼的时候,总是归结于“君君臣臣父父子子”这样一个表述。实际上他就讲了一个统治的秩序,最核心的就是天子跟地方的关系,孔子是向往这样一种关系。

当然,历史的发展它不以某一个人主观意志为转移,所以整个东周发展到后来,孔子这个理想越来越得不到实现,但是到最后,通过战国时期的变动后,就是秦始皇统一中国以后,实际上还是在某种意义上作为中国境内最高权力的这样一个原则还是确立起来。当然整个国家制度和它的社会构成已经发生很大变化,这个跟孔子想象的还完全不一样。其中很重要的一个区别就是孔子所向往的国家制度,我们从政治方面来讲,是有这样一个结构,就是“君君臣臣父父子子”。从社会方面来讲,很重要一点就是秦以前的中国社会,总体上说本质上是贵族式结构的社会,就是说一部分因为血缘的原因,他居于社会的先定的统治阶层或地位。像这样一种观念,秦以后就是把这个打破了,所以钱穆先生,我记得他非常明确地讲,秦汉以后特别是汉代是平民国家、平民社会。不是说后来没有贵族形态出现,而是说从整个理念上来说,周代那种贵族社会这样基础有一个根本变化。所以说,秦虽然说统一了中国,对孔子理想而言,并不是恢复了他的政治理想,实际上把他原来所推崇的周代制度已经根本不可能再重复出现了。

周人东迁很大一部分原因,直接的原因是周人这个主体民族跟他们周边的当时少数民族之间相互的影响,包括相互侵扰战争有关。那么西周晚期的王,特别是厉王或者到幽王,宣王中兴稍好一些,在这方面政策上的问题有关。这样的话,实际上当时由于这种原因,就是周王室在西部很难立足了,所以说这个厉宣幽,这个幽王失败又跟民族上的问题是有关系的。当然从更深的方面来看,大概也跟整个周代国家构造,当中各个诸侯国之间力量的消长也有一定关系。

实际上,周代阶段,西周的国家制度它统治的这一套手段某种意义上,实际对于治理这么大一疆域还是比较原始比较粗糙,所以当社会的活动量增加了以后,社会交往以及社会的活动更加深入了以后,它不复应有,所以从西周灭亡到东周建立,一直到战国时期,整个这个运动我认为中国早期包括政治家也好,整个大众也好,实际上在探索适合一个这么大地区的有效的一种又有统一的治理方式。

西周,它从商朝灭亡当中建立起来的时候,它有效性体现在它解决了部分问题,它建立了这么一个架构,但实际上对于我刚说的这个目标来说,它显然是不够的,所以深层次的问题还是这个。所以可以这样理解,就是周代建立的一套这样的制度和这样一种模式,虽然延续的时间也很长,但终究是被取代了,而秦建立的这样一个模式,就是我们所谓的中央集权的模式,延续时间要长得多,它的适应能力它的包容能力要大得多,这个大概也是——,当然古人对政治方面动的脑筋,也需要一个时间过程,最后才有结果。

干支记日至少在理论上说,我们现在没有完整的或者有确切的证据,我们能非常肯定地说,它是从最早一直到后来,它一天也不断这样延续。这个其实专门研究年代的学者提出过这个问题,但是我们现在从相反的方面来假定,现在也没有理由。那么我们要做这方面的问题,我们这两者必居其一。我们只能先确定一个假定的前提,看他做出的结果怎么样,那么现在有些论证,跟我们所获得不同的资料之间之所以出现矛盾,那么我们要判别,它究竟是由于那些方面的问题造成的?是由于我刚才说的干支纪年甲子记日这个问土引起的,还是其他方面。问题十分复杂,这个我还说不清楚。、

我们知道断代工程出来以后,当然对它的工作我认为它本身的意义和价值应该说十分肯定,但是也不等于所有问题都解决了,我是想到一点,跟你刚才说的有些相似。我觉得在年代学的问题上,实际上看你现在做的某项研究,你的具体课题的目标是什么?换句话说,在某些课题上面,它的精度可能要求比较高,或者精确到某一年或两年,比如说我们要研究武王克商是哪一年的,那你在年代学的基础上,你必须精确到以“年”为单位,否则就没有什么进一步推进的价值了。但是如果说我们要来解释或者说研究周代政治进程,或者是周代社会演变,恐怕就不一定需要非要把年代学的这个依据精确到以“年”为单位,从这个意义来讲,就是说包括断代工程所做出的这个结论和其他学者所做出的结论,很多内容实际上在很多问题上是能够满足我们现在其他的关于古史研究的需要。所以并不能说,年代学的成果对我们古史研究支持不够,并不是这样。在很多问题上,它是完全可以支持了。当然也有一些问题需要进一步推敲,作为年代学本身来讲,作为它就是研究年代学的,它当然精确度越高越好。所以现在关于武王克商,断代工程也做到精确到年,但是我想,比如说关于商纪年,或者夏纪年这样的研究,那么要根据我们现在所拥有的资料的基础来确定我们一个可行的可取的研究来精确目标。有时候,我追求到以个位数为单位的话,可能目前一下子还做不到,那么,你以10年或者100年可怕也不是不可以。

我觉得西方学者包括美国学者在中国古史方面,最近几十年来是做了大量工作,而且是非常有分量有价值的。刚才我提到了《剑桥中国上古史》2000年版的,这是整个《剑桥中国史》里最早的一卷,但它出得最晚。这部书应该说是西方学者——汉学界对于中国上古史的集大成者、代表作,也是他们的最高水平。从这本书来讲,在学术上非常有它价值的。当然不等于说它里头很多提法我们都赞成,但是这些工作都是有意义的。

我觉得在古史研究方面来讲,近几十年来的发展有一个很大的特色,就是中国古史研究已经越来越成为一个国际性的学问,国外学者训练的基础和他们工作的深度以及他们提出的一些课题,都是很值得我们重视的、肯定的。有些时候,在某一个问题上面讨论应该说现在我们已不分什么国界了。最近我们在蛇山开的关于中国上古史历史编纂学术理论与实践这样一个学术会议上,夏含夷先生和其他国家的一些学者跟中国学者就中国上古史编纂方面进行了很深入的一些研讨。会后结束时,大家一个感觉,裘锡圭先生就说,这次会议一个很重要的特点就是真正体现了在学术问题上不分国界的。因为现在中外学者在资料的掌握上,在一些学术的基本的需要的训练上,已经越来越接近。当然,在对上古史一些总体的理解和把握上,特别是我觉得对中国古史的史料学基本概念的理解和把握上,在中国学者和外国汉学家之间的,也不是全体,在有些学者之间,还是表现出一些重要的差异,但我觉得这很正常的。学术就是在不同的观点和方法的互相切磋和讨论中进步的。

(问话:)孙大维也在会上宣读了,我觉得他工作还是相当深入的。在方法上在资料上相当严谨,应该说还是很有启发性的。另外,他这个文章也跟其他国外学者文章一样,就是带有一些西方学者训练下的独特方法,这对我们很有启发。现在他这文章如果有些可讨论的地方,关键是在评论的时候,好象是李先生评论,我也赞同。就是对这个问题有关键行术语,恐怕孙大维在处理的时候,还有一点过于简单。比如说“白”,就是西周铜器或文献中常见的人名中带“白”字的,这个“白”字怎么讲?当排行像伯仲叔季,老大老二的意思,还是当贵族爵位的一个术语,公侯伯子男的“白”。至少到目前为止,恐怕还很难就文献的铜器当中的所有资料提出一个非常完整非常标准的这么一个表格,一对就知道?情况很复杂,那么大维的文章当中,都把这个读成排行字,这个有可能会出错,所以,这样的话,也会影响他具体的结论。

我们从周代来讲,周代推翻商朝以后,周人发源是在西部,也就是你们所在的陕西省。从我们后面大量资料,包括这次发现的眉县青铜器也可以说明这一点,所在西部以他的发源地为中心的一个地区当中,跟周代王室比较近的一个家族,常年是活动在那个地方,它当然作为整个周代国家统治周王朝的基础,但周代作为取代商代的一个国家,它的野心远不在这个地区,它的统治范围甚至比商朝还要更广袤一些,那么,在这种情况下,它需要有一些办法能够治理这个地区。

我们说周代的封建制度跟它需要有效的控制这个广袤地域是有关系的,那么在它当时所能够采取的手段来讲,就是把他的功臣或者他的亲属、贵族分封到那里,在当时是一个很有效的方法,但其中还包括有些在当地他已经是有一定独立发展基础上有一定势力的人员,通过他册封的形式承认周天子最高统治者的地位,纳入他的整个国家的架构。那么,从长期的发展阶段来看,它会产生一些问题,因为周代国家结构当中很重要一个特点,就是地方势力,实际上他治理他们所在这个地区,相当程度上有自治的特征。所以,在学术界一直在讨论,周代是否有最高权力?提出这个的学者他也注意到地方自治的特征实在是非常明显了,好象最高权力没什么作用一样。实际上最高权力周天子还是有他法定的地位。尽管说从东周以后他衰落了,但在国家观念上他是存在的,但同时我们当然也要看到,所以这个地方自治兴盛是很大,所以你刚才问到,东周以后,为什么王权衰落。

所以,这个问题一直到战国以后,战国实际上是分裂的时代,战国时候周天子作为最高统治者的地位是不复存在,但中国最终还没有走到真正分裂这样一个形态,而最终又通过秦始皇统一中国,用中央集权制这样的一个大一统方式解决了这个问题。

来源:犹恋烟霞